TRANSFERT Art dans l’espace urbain

Marc-Olivier Wahler

MARC-OLIVIER WAHLER

«J’AI REGARDÉ VERS LA VILLE ET JE N’AI RIEN VU»

(PAUL TIBBETS)

Une de mes cassettes vidéos préférées retrace Les meilleurs K.O. de Mike Tyson. Ce qui me frappe chaque fois que je vois le malheureux challenger s’écrouler, c’est que le coup asséné par Tyson est invisible. Il est si rapide, si brutal qu’il devient furtif. Je passe la scène au ralenti, je vois l’amorce de l’attaque… puis plus rien. Un homme à terre. Le coup semble s’être dissimulé dans l’intervalle de deux images. Si “le cinéma, c’est la vérité 24 fois par seconde”, comme l’affirmait Godard, quelle valeur accorder aux interstices, à ces lieux de transit permettant la récurrence d’une vérité ?

Dans un essai passionnant, Alexandre Szames décrit la manière dont “la mise en œuvre de réalités nouvelles, de “codes” de représentation qui leur sont associés est désormais passée aux mains des militaires. (...) Les artistes ont perdu la bataille de l’image. Sauront-ils conserver la maîtrise du sens ?”1 Initiée et régentée par les militaires, la question de la furtivité a en effet traversé le monde de l’art comme une onde de choc. Un objet furtif brise sa signature optique ; il dévie, fractionne ou absorbe les signaux. Il mute, feint, esquive. Il hante les marges. Il voit sans être vu. Un tel objet ne pouvait que fasciner les artistes. Dépassés par la haute technologie militaire, ils retiennent de cette révolution implacable son aspect le plus important : sa capacité d’infiltration et, partant, son aptitude à construire des espaces autonomes en oscillation constante2.

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET BRACELET GPS

Les références des artistes ne se puisent plus dans un système de l’art, qui de par son caractère auto légitimant et tautologique a pu offrir une aimable aire de repos, une plate-forme offshore où le bruit du monde se ventile en un frémissement régulé comme l’air conditionné. Leurs références sont urbaines. Elles se structurent dans les flux qui sillonnent les rues, les périphéries, les passages : des zones hybrides, perméables, en état de conversion, d’oscillation continue. Des zones réelles ou virtuelles, des géographies extensives. La ville, comme entité, n’existe plus. Seule importe l’énergie du lieu fréquenté. La lumière irradiante du supermarché, la force obscure de la salle de jeu, le martèlement du son binaire. Fantôme sans corps, la ville ne peut plus être habitée. Elle est destinée à ne plus être que traversée, sillonnée, greffée. Comment, dès lors, exposer dans la ville quand la ville n’existe plus, quand la topologie n’est plus qu’un mouvement de transfert ininterrompu ? Alors que les pratiques artistiques s’abordent désormais par leur valeur d’usage, comment continuer à concevoir un art défini par ce qui est donné à voir ? Comment saisir une valeur d’exposition, lorsque l’énergie de l’échange, de la médiation supplante la séduction de la façade ?

A l’heure de la déterritorialisation, de la délocalisation, la notion d’espace urbain ne peut plus être comprise comme un simple espace public. Sphère publique et sphère privée s’interpénètrent en effet à une vitesse qui ne cesse de croître. Avec le téléphone/fax cellulaire, le walkman, la voiture insonorisée, les lunettes miroir, chacun peut s’isoler, s’abstraire, même dans la foule la plus compacte. Avec Internet, la télévision, la vente par correspondance, les loisirs à domicile, les sondages, chacun peut confronter son espace privé aux contingences collectives, publiques. Les caméras live reliées en permanence à Internet autorise un joyeux voyeurisme universel et les bracelets GPS pour détenus inaugurent une nouvelle forme d’incarcération “publique”. L’espace/temps singulier des sphères public/privé se réduit à un effet de spirale hypnotique et se mêle en un mouvement de transfert constamment renouvelé. Lorsque j’écoute sociologues et anthropologues décrire la ville aujourd’hui (“importance du terrain vague, parallèle entre la prolifération des idées et la prolifération virale, concept du hors contrôle, nécessité des zones”, etc.), j’ai l’impression que l’on parle d’art contemporain.

EN ATTENDANT DIMANCHE

Il est intéressant de constater que si les artistes modulent leur pratique sur les modèles urbains, ils ne cessent pas pour autant de considérer les lieux d’art comme des espaces indispensables au fonctionnement même de leurs travaux. Ils stimulent les rencontres, multiplient les relations. Multitâches, ils se nourrissent d’interfaces, d’interlocuteurs, d’intersubjectivités. Ils convoquent des expériences collectives, fragmentent tout espace autonome, mais reviennent invariablement habiter les “ateliers protégés” que constituent les espaces d’art. Ils partent on the road, tout d’abord avec une volonté toute romantique d’en découdre avec les grands espaces du Far West, tels des John Wayne sur leurs pelles mécaniques ; puis ils rentrent chez eux, la ville les ayant rattrapés. Ils jouent au football, pratiquent l’art de la boxe ou du sondage, réalisent des films, des disques, des tatouages, échangent des billets, fondent des petites entreprises, bricolent le dimanche. Comme tout le monde. Ils ne cherchent plus un site à investir ; ils n’investissent plus rien du tout. Ils ne partent plus en expédition, ils se promènent. Ils ne se placent plus en spectateurs face au paysage, ils se glissent à l’intérieur de celui-ci.

La question des références, évoquées précédemment, revient. Si le modèle de Superman, héros mythique en provenance directe de la planète Krypton et doté de pouvoirs abracadabrants, a pu faire rêver des générations d’employés de bureau, il a également séduit les artistes qui, de tout temps, ne se sont pas gênés de convoquer le modèle du surhomme lorsqu’on leur demandait où ils puisaient leur inspiration.

“Quand je peins, je ne sais pas ce que je fais”, professait Picasso – ou était-ce un autre ?

L’ARTISTE, COLUMBO, SA FEMME ET SON AMANT

Se demandant quel héros de séries télévisées saurait conquérir la faveur populaire, Umberto Eco plaçait le lieutenant Columbo en tête de liste (à égalité tout de même avec l’inspecteur Derrick)3. S’il fallait trouver un modèle commun aux artistes d’aujourd’hui, nul doute que le lieutenant remporterait également les suffrages. Il n’est certes pas aussi doué que Superman. Il ne vole pas à la vitesse de la lumière et ne bénéfice ni d’une super-ouïe ni d’une vue à rayon X. Columbo se promène, aiguise sa curiosité au gré de la conversation, s’habille dans un supermarché, boit des verres. Comme tout le monde. Il n’accomplit pas le moindre acte héroïque pour débusquer le coupable. Ce dernier finit toujours par avouer, s’effondrant sous le poids des insinuations. Mais il y a peut-être pour les artistes un modèle encore plus influent que Columbo : sa femme. Invisible, irrepérable, elle opère comme une ombre furtive : elle s’infiltre insidieusement dans chaque pensée du lieutenant et, partant, de tout son entourage.

Comme Columbo, les artistes se fient autant à leur flair qu’au hasard des circonstances. Comme les nouveaux pirates (et comme les nouveaux amants), ils ne mènent plus d’actions frontales, le bas sur la tête, la voix hystérique, l’arme bien graissée et menaçante. Comme tout militaire qui se respecte (et comme la femme de Columbo), ils développent des stratégies d’infiltration, élaborent des réseaux furtifs et faussent les règles de visibilité. Ils fédèrent ainsi des zones libérées qu’ils activent dans les lieux d’agencement, de production et d’évaluation que constituent les espaces d’art.

AU LIEU DE L’ART

Mais que peut recouvrir aujourd’hui la notion d’espace, de lieu d’art ? Depuis notamment la fameuse exposition Dada à la brasserie Winter en 1920 (le spectateur devait traverser les pissoirs du bistro pour pénétrer dans une arrière-salle partiellement ouverte à la pluie, où une jeune fille habillée en première communiante récitait des vers jugés obscènes), l’art n’a cessé de questionner cette notion. En 1967, Smithson écrit dans Cultural Confinement : “Le musée comme les asiles et les prisons, ont leurs gardiens et leurs cellules. (...) Les œuvres d’art vues dans de tels espaces semblent sortir d’une sorte de convalescence esthétique. On les regarde comme des invalides inanimés, en attendant que les critiques les rendent guérissables ou incurables.”

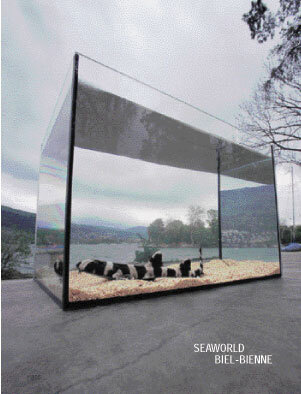

Aujourd’hui cette critique a été complètement intégrée dans le système de l’art et les expositions dans l’espace “extra-muséal” se sont multipliées à un tel point que le lieu d’art devient une notion indistincte ; on le trouve aussi bien dans un musée ou une Kunsthalle classique que dans une cuisine, un bord de plage, un supermarché, un cratère, un wagon de train, une ferme, une caserne, une station spatiale, un répondeur téléphonique, un terrain de golf, Internet, un fond marin…

Il est de bon ton de remettre en cause la légitimité de l’exposition en tant que médium à même de révéler la multiplicité des pratiques artistiques. Cette critique n’est pas nouvelle et semble même indissociable de l’histoire de l’exposition. En 1778 déjà, Pidansant de Mairobert décrit les tribulations du visiteur en dépit de sa largeur considérable, l’on suffoque. Lorsqu’on réussit à s’évader de ce boyau de torture, on se retrouve le souffle coupé par la chaleur et la poussière. L’air est à ce point empesté et pénétré des crachats de tant de gens souffreteux que l’on est soit frappé par la foudre ou victime d’une épidémie…”4 La critique est aujourd’hui d’autant plus aisée que les années 1980, entre autres, ont insufflé à l’exposition une réputation de magasin propret où les objets, soupçonnés de décrépitude, étaient tenus à distance, isolés sur des étagères, enfermés dans des vitrines. L’exposition fonctionnait comme une gélatine, cet agent conservateur d’aspect lisse, aseptisé et sans odeur qui recouvre une terrine. Une surface de protection qui filtre le réel, un corps transparent qui neutralise la puanteur et freine l’inévitable pourriture. Un modèle – on le comprend – difficilement compatible avec le fonctionnement des artistes actuels. Comment en effet concevoir une exposition comme un show room, une entité autonome, un prozac qui suspend toute temporalité, alors que les artistes revendiquent le brouillage des codes, fonctionnent d’avantage dans une logique de mouvement, de vitesse que dans une logique de représentation ?

Face à ce paradoxe, le monde de l’art a tenté toutes les expériences. On l’a vu, le lieu d’art n’est plus un privilège d’institution. Il est désormais partout. Par l’effet d’un retour de flamme et par peur de l’isolement, les musées, sanctuaires de la vitrine, invitent Djs, boxeurs, porno stars, yodleurs et cosmonautes. Les murs sont poreux, mais quels que soient les lieux où s’érigent ces murs, le monde de l’art ne peut est l’une des conditions constitutives de l’œuvre d’art. Sans exposition, pas d’art ! Au même titre que la triade auteur-objet-public, l’exposition (avec son système de légitimation constitué par les acteurs du monde de l’art) fait partie intégrante de la structure ontologique de l’œuvre d’art. Les artistes l’ont bien compris : la construction d’un langage plastique, si elle puise ses références dans l’énergie de l’espace urbain, est dépendante de ce médium de communication que représente l’exposition.

GREFFE ET INJECTION

Or, si le lieu d’art est désormais partout, si l’exposition constitue un médium incontournable, les conditions d’exposition, quant à elles, ne sont pas identiques partout : on n’expose pas dans la rue de la même manière que l’on expose dans un musée. Il ne s’agit pas d’opposer, à l’instar d’un Buren5, l’autonomie dont pourrait bénéficier l’œuvre dans un musée à un travail voué à tisser des liens avec son voisinage. L’œuvre, physiquement, n’a jamais été autonome. Encadrée et isolée dans une chambre noire ou distribuée à la sortie des écoles, l’œuvre est transitive : elle n’existe que par les relations et les systèmes de connexions qu’elle active. Si une parcelle d’autonomie subsiste, il est bien évident que celle-ci réside dans le champ dans lequel l’œuvre s’implémente (le monde de l’art).

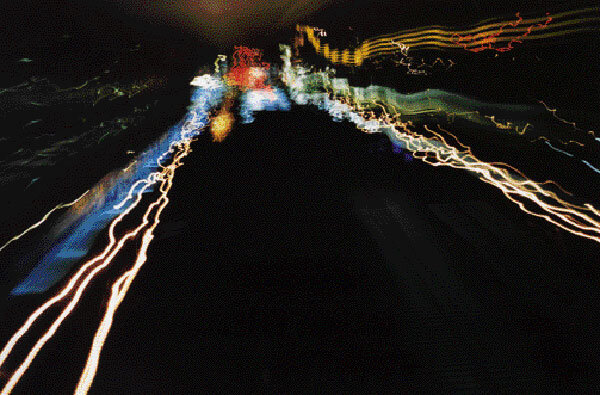

Si le musée n’existe que par les œuvres qui le constituent, la rue quant à elle se passe très volontiers des œuvres. Alors pourquoi cet acharnement à sortir les œuvres du musée et à intervenir dans la rue ? Si l’art est transitif, si les références des artistes se puisent aujourd’hui au cœur des villes, il est alors évident que la rue et les multiples zones urbaines constituent certainement le terrain le plus propice, le plus stimulant à la mise en mouvement de telles structures. Et s’il peut encore envisager d’investir un lieu destiné à être meublé (le musée, la galerie), l’art actuel devrait fonctionner selon une logique de greffe, d’injection lorsqu’il s’inscrit dans un contexte urbain, dans un espace instable en constante dilatation. Il ne se place plus face au monde pour mieux l’étudier ou l’évoquer. Il se glisse à l’intérieur de celui-ci, sillonnant la multiplicité des réseaux que notre réalité tisse tous les jours. Furtif, il semble se fondre dans les infrastructures existantes de la ville (toits, balustrades, lampadaires, bitume, magasins, façades, affiches, véhicules, bouches d’aération, journaux, TV, etc.). Lorsqu’il réapparaît, rien ne semble avoir changé. Rien, si ce n’est l’impression d’une réalité parallèle. Un incendie est programmé trois fois par jour, une poubelle éternue, des motards exécutent d’étranges chorégraphies, un Jazz Band insupportable joue la plus belle musique du monde, un automate lance du pain aux oiseaux, les magasins nous conseillent la meilleure manière de faire disparaître des produits, se camoufler chez soi, devenir blond(e), protestant ou artiste…

Mosset affirme que “si l’on arrive à voir l’art comme de l’art, alors le reste du monde peut être et rester ce qu’il est”6. Je peux continuer à vaquer à mes occupations quotidiennes, l’agencement de mon supermarché local reste inchangé, le café a toujours le même goût, ma moto perd encore de l’huile… Mais mon système interprétatif a été bousculé. Un certain nombre d’indices me signalent que quelque chose s’est passé. Rien d’extraordinaire. Aucun meurtre sanglant. Aucun monument. Aucun extraterrestre hystérique. Rien si ce n’est une présence latente, un vecteur d’énergie, une force obscure qui irrite mes respiration. Une oscillation constante entre deux réalités. La vue à rayon X de Superman est ici inutile.

1 Alexandre Szames, “Esthétique de la furtivité”, in 5, 6, 7, 8, 9 CAN, CAN, Neuchâtel, 2000, p. 42. (Ce texte reprend certaines thèses développées par l’auteur dans “Esthétique de la furtivité”, in Crash, n°2, mars-avril 1998.)

2 Les militaires ont décidément toujours eu de l’avance : “Par la fuite, épuise leurs forces, sème la division dans leur sein. Prends-les au dépourvu, déplace-toi dans l’inattendu. Sois subtil, jusqu’à l’invisible. Sois mystérieux, jusqu’à l’inaudible. Alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires.” Il ne s’agit pas d’un cours de perfectionnement pour artiste en mal de succès, mais de l’un des fameux préceptes de l’Art de la guerre écrit en Chine il y a environ 25 siècles par Sun Tzu.

3 Umberto Eco, “Conclusion 1993”, in De Superman au surhomme, Grasset, Paris, 1993, p. 210.

4 Ekkehard Mai, Expositionen – Geschichte und Kritik des Ausstellungswesens, Munich/Berlin, 1986, p. 18. Cité par Katharina Hegewisch, L’art de l’exposition, édition du Regard, Paris, 1998, p. 18.

5 “Sortir les œuvres du musée pour les installer sur la place publique, lieu pour lequel elles n’ont pas été faites ou bien plus grave encore, se conduire dans la rue avec le même type de liberté que celle dont on peut bénéficier à l’intérieur du musée, sous sa protection, me semble être une attitude non seulement vouée à l’échec immédiat mais de plus être complètement régressive, incohérente et pathologique de la part de l’artiste. La rue n’est pas un terrain conquis. Au mieux, un terrain à conquérir, et pour ce faire il faut d’autres armes que celles forgées depuis un siècle dans l’habitude parfois complaisante du musée. (…) L’espace public a, parmi ses vertus, celle de réduire à néant toutes velléités d’une autonomie quelconque de l’œuvre qui s’y expose. Fini l’isolement de l’œuvre, il faut accepter l’hétérogénéité d’un ensemble.” (Daniel Buren, A force de descendre dans la rue, l’art peut-il encore y monter ?, Sens & Tonka, Paris, 1998, pp. 44-45 ; 74)

6 Olivier Mosset, propos recueillis par l’auteur, mai 1996.

(Ajoutons que nos jeux de langage esthétiques – pour paraphraser Wittgenstein – communiquent avec la totalité de nos jeux de langage.)