TABULA RASA

Mario Erdheim

Réflexions psychanalytiques sur le monument

Les monuments sont censés entretenir le souvenir; le souvenir est une remémoration d'une chose passée, mais on s'interroge:comment les monuments peuvent-ils rappeler à la mémoire -qui - quoi? Ils doivent amener les êtres humains à la mémoire et leur rappeler ainsi une chose certes passée, mais qui continue d'avoir son importance, de faire effet. Cela n'a rien d'un fait qui va de soi; la psychanalyse connaît également une autre sorte de remémoration, qui n'a rien à voir avec la pensée et qu'elle nomme «agir». «Agir» signifie répéter une chose passée par un comportement inconscient. Ce n'est que lorsque l'être humain se souvient en pensant qu'il a la capacité d'échapper à la contrainte de la répétition, de se soustraire à des impératifs qui lui imposent toujours de faire ce qui se dérobe à son entendement.

Sous cet angle, la plupart des monuments sont des incitations à agir. Les monuments à la gloire des héros par exemple n'appellent pas les gens à penser, mais les invitent à faire la guerre une fois de plus. Même pour des monuments expiatoires, la pensée est ardue et une caractéristique des monuments est mise en lumière: ils font appel au sur-moi. A vrai dire, ils ne sont pas, comme on l'a souvent prétendu, des rejetons du phallus, mais plutôt de l'index dressé. Les monuments doivent exalter auprès de l'être humain la grandeur du chef d'une armée par exemple ou ils doivent apprendre quelque chose (ici a eu lieu tel ou tel événement) ou encore dire «Attention, n'oubliez jamais!». Le sur-moi est une instance qui n'a besoin de se réclamer d'aucun entendement, mais qui ordonne impérativement - il ne s'agit pas de penser et de peser, mais d'obéir. Les cogitations lucides et truculentes de Musil sur les monuments renvoient aussi au sur-moi: les monuments sont imbibés d'une substance qui les rend invisibles et celui qui est glorifié à jamais par un monument est à vrai dire soumis aux affres de l'oubli. Comme les individus se défendent contre un sur-moi péremptoire en le contournant, de même ils ne voient pas les monuments et oublient ce qu'on veut leur rappeler.

Ces monuments reflètent une forme bien précise de considération historique, celle qui ne donne aucune réponse aux questions du travailleur de Brecht en train de lire: «... et Babylone qui fut détruite plusieurs fois - qui l'a reconstruite si souvent? (...) Rome la toute puissante est pleine d'arcs de triomphe. Qui les a érigés? De qui ont triomphé les Césars?». Et même si les monuments exprimaient quelque chose à ce sujet, s'ils énuméraient les noms de tous les travailleurs ou des peuples opprimés ou ravagés - aussi longtemps que les monuments embaumeront le sur-moi, ils seront également les sépultures dans lesquelles est enfouie la conscience du passé.

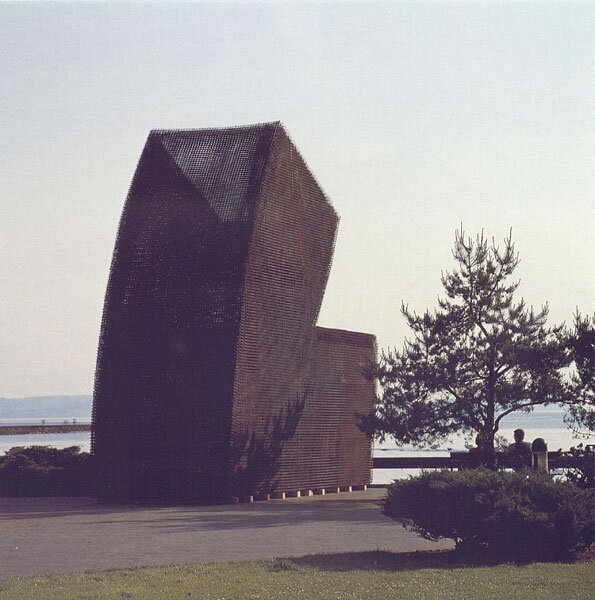

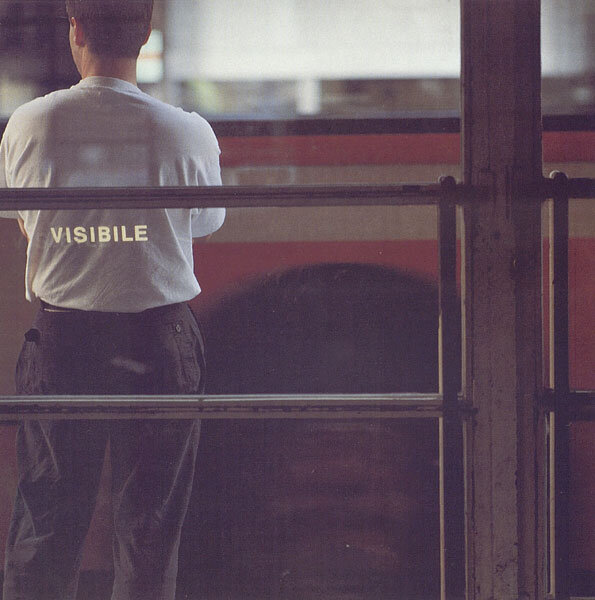

La réflexivité qui caractérise l'art moderne s'est imposée à grand-peine auprès des monuments qui proscrivent systématiquement la pensée. Et là où elle réussit, on assiste à des modifications importantes des structures, situation semblable à celle des individus qui n'obéissent plus aux ordres du sur-moi, mais au discernement de leur moi. Certes de tels monuments perdent alors leur monumentalité - ils sont paisibles comme la voix de la raison - mais n'excluent plus le rire qui pulvérise le nimbe qui les entoure. Ils ne s'imposent plus, mais déconcertent par leur caractère énigmatique. Ils ne gomment plus les contradictions, mais stimulent la pensée par leurs paradoxes. Ils évitent d'être intouchables pour ne pas paralyser les pensées et s'imbibent du quotidien.

Mario Erdheim